| 三十六、 あの家のこと |

1.囲炉裏 子供の頃の事、何という銘木が使われていたものか皆目知らないが、茶の間には明るい感じの柿の色の堅木が炉縁に使われていた。(銘木という程のものではなかったかも知れない。) 三尺と二尺五寸くらいの長方形に炉が切ってあり、中央に丸く丈低く火を囲う囲いがあり、天井からは太い竹竿の自在鈎が吊ってある。いつも火があって小ぶりな優しい姿の鉄瓶がかかっていたのを覚えている。つばつきで小菊の模様がほんのり浮き出ているものであった。殆どの来客にはここで応対し、祖父が話し相手をし祖母がお茶を出す。常に火を絶やさず、又湯が沸いている様に祖母は気を配っていた。 又ギサギサ刻みのついた灰ならしで炉の中の灰をきれいに均して置くのであった。先ず火の囲いの外を丸く掃く。ギザギザの波が丸く出来る。それから炉縁に沿って縦に横にスーッと線を引く様に掃くのである。竜安寺の席亭の白砂の様にきれいに均して置くのであった。 朝、先ずご飯をたいて火を引くと味噌汁の鍋の下に火を焚きつけておおよその朝食の段取りが出来ると十能に火種を入れて祖母はスタスタと足音も忙しそうに茶の間に火を運ぶ。柔らかな炭を重ねて火がよく起こるように立てかけて堅炭も置いて炭点前をし、炉の炭をととのえて鉄瓶をかける。祖父が目覚める頃には炭火が真っ赤におこり湯も沸いている、という具合であった。それで茶の間も適当に暖かくなってくる。その日の寒さの具合で暖かければおきた火にはまわりから灰を寄せて湯がさめないくらいに埋み火(うづみび)とする。又昼頃には炭をつぎ足してやらねばならない。又来客があれば寒い外から来た人に灰をのけてカッカと赤い火をかき立てて暖まるようにするのも冬には大事なもてなしの心づかいであった。 茶の間と違って台所の囲炉裏は実用一方に作られていた。黒いしっかりした炉縁で三尺五寸四方位の大きな囲炉裏は主に調理用に火を燃やす所であった。味噌汁や枝豆茹で、煮物などの大きな鉄鍋がかけられる丈夫でしっかりした自在鈎が下がっている。湯わかしの大やかんもかけられた。 大工さんだの人夫衆が来たときも土間でこの囲炉裏に暖まってタバコ一服などしていたものである。焚き火が一番手っ取り早く暖まるのであった。又野菜売りや魚売りの浜のおかかが立ち寄って熱いお茶を飲んだり焚き火にあたってゆくこともあった。 |

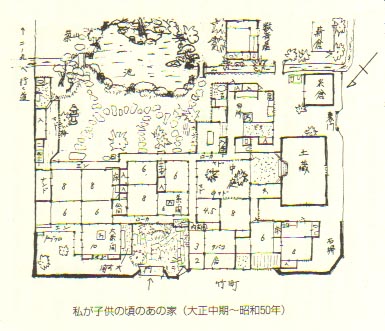

2.大茶の間 雨が降って練兵場へも行けない日、姉様人形の遊びにも飽いた様なときなど所在ないのでブラリと大茶の間へ行ってみることがあった。 大時計の大きな振り子がゆったりと揺れているだけでなんの物音もしない。黒檀の茶棚の上に置かれた木彫りの寝牛をながめたり、豪快な筆使いの蘇鉄の屏風、火の気のない囲炉裏、象の模様の赤い絨毯など眺めまわして一時を過ごすのであった。棚の中段には香盒や陶器も少し置いてあったと思うが子供の目を引く様なものではなかった。  この大茶の間は祖父の特別なお客様が来るときだけ使われたので普段は閉めてある大玄関からこの部屋へ上がり一服して奥の座敷へ通される。この部屋は西にむいて出窓がひろくとってあり磨りガラスがはいっていたので充分明るい感じであった。外は低い石塀を隔てて竹町の通りである。 祖父は盆の墓参りの帰りに仏様が一緒について入りなさるからといって大玄関をひらかせ、皆にもここから家に上がって仏間に入る様に云うのであった。 あの家は仏間を境にして左手が大茶の間と上座敷、右手に行けば祖父の居間と書斎、その次が普段の茶の間、次に私達が居る居間で中庭をまわる廊下を通ってご飯の部屋と台所、湯殿、お便所という風に家族の普段用の室と客用の部分がうまく分けられてあった。庭に面した縁側も上座敷からずうっと台所の方まで続いてはいたが座敷の書院の所で三尺折れ曲がっていたので見通すことは出来ない。 ただ広いだけでなく、なかなか良く考えられた間取りであったと思う。 |

3.祖父の書斎 普段は祖父の書斎といっても硯箱が乗った坐り机と用箪笥があるだけであったから、何かのときにはこの部屋が使われた。叔母の婚礼の時には婿様の控え室になったし、昌也が肺炎になったときも四十日位この部屋を締め切って暖め、病室として使われた。仏間のとなりで落ち着いた室であったし、南面して明るく、台所からも廊下伝いでそう遠くはない。お粥を運んでくるにしてもさめない距離で都合のよい部屋であった。 |

4.前庭と玄関 門は小じんまりとした屋根つきの門で細い縦桟の格子戸が親子になってはめてあり、小さいくぐり戸をあけて出入りする様になっていた。くぐり戸には小さな鈴がつけてあって人が出入りすると茶の間に聞こえる。 「あ、誰かきた。」そう云って居心地の良い茶の間でゴロゴロと気侭にしていた娘共孫共はさっと姿を消す。来客の応対挨拶は若いものにとっては面倒だし、大抵祖父のお客様でお年寄りが多く、さっさと逃げだした方が利口なのである。お寺様が来なさるときもそうだし新築地や横町の小母様方のときも皆てんでにどこかの部屋に引き上げてしまうのだった。あとは祖母が応対し祖父の用事の人には祖父が顔を出す。商売柄表具屋のおやじさんがよく来たものだ。祖父は絵や書の掘り出し物があるとそれを表具屋に頼んで表装をさせる、その色や柄の選び方でそのものが生きるのでいつも慎重に吟味して軸装させるのであった。 門といい玄関といいすべて祖父の考え通りに作られたことは疑いないが今思うとどうして小さいくぐり戸から身をかがめて出入りする様にしたものか、堂々とした家の構えや石塀を廻らした外観からしても何か華奢な感じがするし、さょっと不釣合いのようでもある。(商人であった祖父は家や塀と不釣合いを承知でわざと格式張らない門を考えたのかも知れない。) そして雪の多い時節にはくぐり戸は不都合なものであった。雪国に住む人間にとって当然であるとはいえ毎朝の雪掻きは欠かせない。又積雪が多くなれば人夫を頼むので大いに困ると云う程の事はなかった。 小さなくぐり戸から門内に入ると十二坪ほどの小庭で左手にすぐ大玄関があり、植え込みの中を少しカーブして右手に行くと内玄関があった。中位の松と白梅と枝の枝垂れる桧葉とどうだんと足下には秋海棠などがあり、窓の前には丁度軒丈ほどの細い竹が並べて植えてあった。これらの植え込みは涼しいかげを作って夏は西向きの陽を遮ってくれる。そして外から家の中が丸見えにならないほど良い茂みになっていた。 小さな玄関を入ると普段の茶の間があり左手に大茶の間へ行く廊下が通じている。この廊下の窓から細竹のサヤサヤと葉ずれの音がして風も通り廊下の内側にある茶の間は冬暖かく、夏は涼しく居心地の良い部屋であった。ほんの小さな前庭であったけれども練兵場の方からくる風もこの植え込みを通ってくると気持ち良く感じられた。 寒い冬の日は粉雪が降るとき、この細竹の葉にサラサラとかすかに聞こえるかと思うほどの響きがして、しんと凍みる様な冬の日が暮れてゆく。 「今夜は冷えるねし、おっ母さん」と母や叔母が言う。 「ああ あったこうして早よ寝ろたい」などと祖母は答える。 夕食後は皆がキナ臭いほど熱くした炬燵で充分足腰を暖めて早めに寝床にもぐり込むのであった。 ゆずりはの木が大玄関の前左寄りに一本あった。常緑の喬木で灰緑色の幹立ちがすっくと高く、枝の張りが泰山木ほどは広がらない、長卵形の大きな堅い葉が七、八枚集まって枝につく、下が暗くなるほどに繁らないのが良かった。松とはまた違ったしかし大らかな風格のある木で堂々とした玄関によく似合っていたと思う。新葉が出るに従って古葉が少しづつ落ちる、花はどんなであったか覚えていない、雄株であったかも知れない。 |

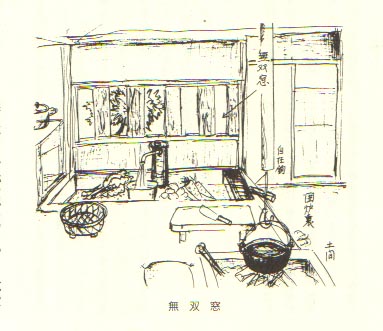

5.無双窓 私が子供の頃、台所の流しの先に面白い窓があった。引き戸の一種と云えば良いか、巾は一間位と思うが二尺程の丈の窓に二寸程の巾の板を同じく二寸位の等間隔に並べて作られた戸が二枚重なる様にはまっていて、手前の一枚を二寸程空きの寸法だけ横に引くと窓があき、夜はもとに戻すと戸がピッタリ閉まるので用心も良い。正確には閉めた時ピッタリする為に板の巾より空きの分は少し狭く作られていたと思うが、見た目には殆ど同じに見えた。  朝、台所へ出てまずこの戸を二寸ずらすだけで手もとが明るくなり風も通うのである。簡単でよく考えられてあり、大層合理的に出来ていると思えた。風の強い日、寒い日は小巾に少しあけるという様に調節も出来る。又その上の方にははめ殺しのガラス窓があったので下の窓をしめてもまっ暗いということはない。しかし電灯は広い台所に一つあるだけだったから、流しもとの明かりは主にこの窓からの光に頼っていた。さすがに冬だけは寒いし雪もふき込むので閉じられていたと思う。 夏はこの窓から涼しい風が通り誰もいないときにあけっぱなしでも用心が悪いということはない。そして洗ったお櫃も水を切っておくと自然に乾くし、低い流しのまわりも乾いて気持ちがいいのであった。立ち流しに建て替えられてからこの窓はもう無い。 テレビの時代劇などに忍者溜まりの明り窓や道場の窓、又古い台所の先の窓として時々これを見たので古くからあるものと思っていたが、私はこの窓の名を知らなかった。名称がわからないと辞書を引くこともできない。母に聞いても知らないという。何というものなのかと思っていた所、それは無双窓というのだと先日やはりテレビで知ったのであった。雨戸の目の高さ位の所にとりつけてあるのもあったという。その場合は少し寸法が小ぶりで一尺位の丈のものであったらしい。 |