| ハンドランチグライダーの胴体は軽く、しかも丈夫に作る事が要求されます。 部材を薄くしたり、補強を減らしたりして軽くするだけではいけないのです。 強度が必要な部分はそれなりにしっかりとした作りにしてあげなければ なりません。 また、通常ランチをするのであれば、握り心地も大変重要なポイントです。 自分の手の大きさを意識して、太すぎたり細すぎたりしないように、製作に 入る前に、発泡スチロールなどで仮製作をする事をお勧めします。 握ってみたり、投げる真似をしてみたりして、大きさを決めて下さい。 その上で空気抵抗などを考慮したデザインを考えると良いでしょう。 空気抵抗は....専門に研究されていれば...ですが、私の様な者の 場合、空気抵抗が少なそうな格好とかF1でこんなデザインを使っているから とかを採用基準にしています。 また、主翼の乗る部分の幅は充分に確保して下さい。 特にゴム掛け方式で主翼を固定している場合胴体が細いと、 こじってしまった時に簡単に胴体が回転してしまいます。 さらにそれを防止 するために必要以上に強くゴムを掛ける必要が出てきてしまいます。 きむらクラフトではFRPポッド2ではフィレット風に取り付け部分を広げて いますし、TinTinでは胴枠を台形として取り付け部分の幅を確保しています。 |

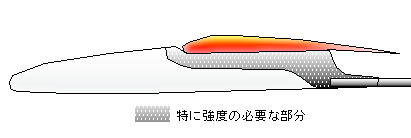

| ポッド&ブーム構造の胴体では、主翼取り付け部分とブーム取り付け部分、 それとランチで指の力を受ける部分は連帯した強度を持っていなければ なりません。 極端な話、それ以外の部分は軽量化の観点から見ればどうでも 良い事になります。 この強度の必要な所に重点を置いて補強していき、他の部分は軽量化に勤める 様にすれば、軽くて丈夫な胴体が出来るわけです。  |

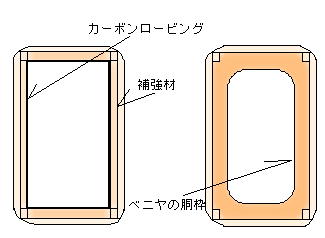

| 補強についても力の掛かり具合をよく考えて、不要な補強をしないように 心がけます。 例えば胴枠ですが、ベニヤなどで作られた一般的な胴枠は斜めに掛かる 変形には強いのですが、その肉厚により内部スペースが制限されてしまいます。 ひいては必要以上に大きな胴体を作らなければいけなくなり、空気抵抗や 重量の増加を招いてしまいます。 この辺の物を新素材などを利用した効率の良い物に替えていくなどして 軽い胴体を作りあげて行きます。  |

| きむらクラフトで初期に手がけたバルサ製ポッドは構造的には取り立てて 変わった作りではありませんでした。 ですが、出来上がって既に6年経過した今でも健在なのは色々な要素があります。 (もっとも、作った時はそんな事は考えていませんでしたが...) 第一にノーズ部分のデザインがあります。 球形に近く作るのが一般的ではありますが、バルサブロックをケチった結果、 先端の平べったい、今で言うところF1のハイマウントノーズの様なデザイン です。 このデザインのおかげで、失速やコントロールミスでノーズから墜落しても 胴体の真心から墜落しない限り滑って衝撃を逃がしてくれます。  また、ベニヤ製の胴枠を使わない構造のために応力が集中しにくくなっています。 ブームのカーボンロッドが胴体の補強にも一役買っています。 |

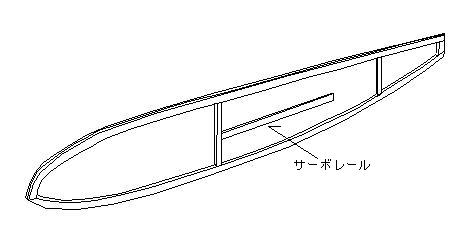

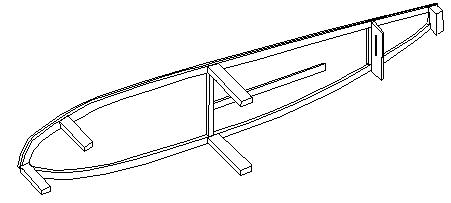

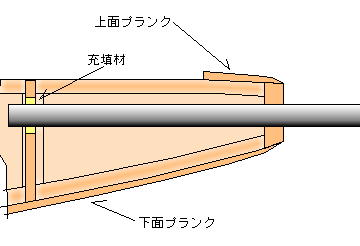

きむらクラフトの始まりバルサポッド 2ミリバルサから切り出した側板に、上図の様に同じく2ミリ*4ミリの バルサで胴枠になる部分と外周に補強を入れます。 胴枠用はハードバルサ(バルサの堅い部分)を使用します。 サーボレール補強も兼ねていますが、はコードの取り回しや サーボベッドの厚み、ブッシュの厚みを考慮に入れた場所に取り付けます。 サーボの位置が未定な場合は機首の方まで延ばしておきます。  次に、上図の様に3ミリ*4ミリバルサで「節」を入れます。 一番後ろの「節」は後で縁を鋭く削ったカーボンパイプを使って 穴を開けますので、使用するカーボンパイプより2〜3みり大きめな物を 後ろから2番目の節はカーボンパイプを受ける節ですが、調整が利く 様に、予め使用するカーボンパイプより2〜3ミリ大きな穴を開けておきます。 節を挟み込むように反対側の側板を中心がずれないように接着して、 上下面を1.5ミリから2ミリバルサでプランクして出来上がりです。 下面は堅めのバルサを使うとハードランディングに強くなります。  ポッドにパイプを接着する時に、ぴったりに開けた後ろの穴を基準に、 上下左右の中心を出すように大きめに開けた前側の穴にかいもの 等をして調整して、決まったらマイクロバルーンを混ぜたエポキシ接着剤や、 バルサ粉を詰めて瞬間接着剤で固める等してすき間を充填します。 |