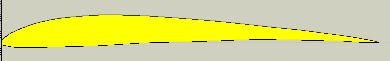

| 翼型 まずは翼型ですが、飛行のスタイルによって選択する 翼型が変わって来ると思います。 高速系と低速系で翼型はずいぶん形が違ってきます。 ですが、ここは無難にS4083と言うハンドランチグライダー に良く使われる翼型を選択してみてはいかがでしょう。 色々な方が使っていて実績がある上に、解析も進んでいて HP等に掲載されていたりします。  |

| 翼厚 翼型が決定したらその翼厚を決めないと行けません。 S4083はオリジナルでは8.3%の翼厚がありますが、 この翼厚はハンドランチグライダーとしてかなり高い翼面荷重で 使わないと抵抗の方が勝ってしまい、機速が下がって納得の行く 滑空をしてくれなくなります。 ですので、製作する機体の完成予想重量を踏まえて厚みを 減らしてあげる必要があります。 この当たりの数字は、経験と勘に頼るしか無いようですが、 諸先輩方の機体データなどを参考に決めて見て下さい。 ちなみに、ムサシノのスカイウォークは8.3%の翼厚があり、 この機体は翼面荷重が10g/dm2以上無いと抵抗に負けて 機速が下がってしまいます。 Virgilの例を取ると、完成予想重量が190グラムでしたので、 今まで飛ばした機体や他の方の機体データなどを参考に7%としました。 (ここからは応用です) この機体のお題の一つに「風にも強い」と言うのがありましたので、 もう少し薄くしたいと考えていました。 ですが、強度の面を考えると 翼厚は厚いほど曲面のRが大きくなるために丈夫で、この恩恵を 捨てるのも勿体ない話です。 ですので一番力の掛かる中央部は7%のままで、翼端に行くほど 薄くなる形状を採用したのです。 |

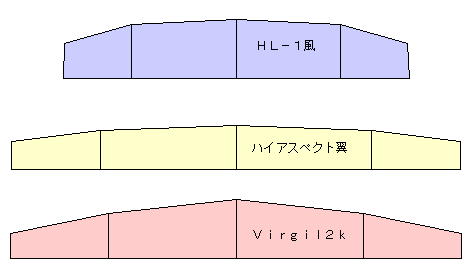

| 平面形 一般的なラダーハンドランチグライダーは2段の上反角を持ち 短形もしくは緩いテーパーを持った中央翼と少しきつめのテーパーを 持った翼端部分から成っています。 この形は面積を確保しつつ ランチ時などの高速時の抵抗を減らす狙いのある形です。 テーパーは強いほど高速時の抵抗が減りますが、と同時に 低速時に「翼端失速」という翼端部の空気の流れが乱れて 急激に揚力が減る大変に困った現象が発生しやすくなります。 ですから、高速時の抵抗を減らそうと翼端のテーパーを 極端にきつくするのはハンドランチグライダーでは考え物なのです。 このテーパーは翼端部パネルの広い所と狭いところが70%前後が よく使われているようです。 この高速時の抵抗を減らす工夫として、外国製の機体では主翼全体を 細くする「ハイアスペクト翼」という手法がよく使われていますし、 クラフトるうむの機体などに見られる「ショートスパン」などがあります。  Virgilの主翼は比較的強いテーパーと細い翼端を持っています。 数字にして50パーセントです。 これは前に述べた高速時の抵抗を 減らすのが大きな目的ですが、これも前に述べた通りに翼端失速に 陥りやすいというおまけも付いてきてしまいます。 これを許容レベルに押さえる手段として3段上反角を採用しています。 この主翼の最翼端部分は、水平面からかなりの角度を持っ立ち上がって 空気の流れを整えてくれる働きを持っています。 加えて2段目の角度を減らす事が出来るので見た目の面積を増やす事が 出来ています。 |

| 上反角 この角度はラダーハンドランチグライダーの命と言っても良い物が あります。 自立安定性と旋回時の傾きを作る大切な物です。 私の感覚...で申し訳ないのですが、2段上反角機では 中央部が自立安定、翼端が旋回時の傾きに大きな影響を 与えているように感じます。 ですので、安定性第一なら中央部分、旋回性第一なら翼端 部分の角度を大きくして上げれば良いと考えます。 翼端部の方は、単に角度だけではなくて中央からの距離も 関係してきます。 旋回性を上げようと過度に角度を付けるとダッジロール の様に直進性の無い飛びになってしまいます。 片側を着けた状態で中央部4〜8度、翼端部17〜22度 程度が多く用いられているようです。 Virgilの場合は3段ですので、2段目の角度が少なくて 済んでいます。 中央は5度、2段目は14度、最翼端は 20度を与えています。 |