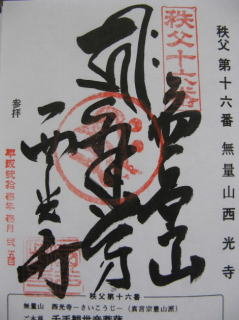

【札所十六番】 無量山 西光寺 真言宗豊山派

【ご本尊】千手観世音菩薩

【所在地】秩父市中村町4-8-21

【御詠歌】西光寺 誓いを人に尋ぬれば ついの住家は 西とこそ聞け

境内にはたくさんのお地蔵様が・・

秩父事件などに関わりのあった警部補二人の

碑も建っていました。

深い歴史が刻まれた少林寺です。

境内の庭は手入れが行き届いて

たくさんのお花が植えられていました。

立派な枝垂桜が 春の参拝者を迎えてくれそうです♪

秩父のシンボル的な山 武甲山も望めます。

お堂の横の梵鐘には西国、坂東、秩父百観音の御本尊像が

浮き彫りにされ、それぞれの札所の御詠歌が刻まれています。

貴重な工芸品として有形文化財になっています。

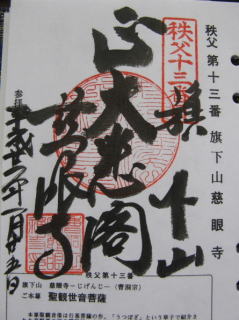

埼玉県秩父地方「秩父札所めぐり」

![]()

今回は 夕方とあり忙しく巡ってしまいました。

札所めぐりは時間の余裕を持ち お参りしたいものです^^;

どのお寺さんにも色々な歴史があるものですね。

本堂の右手に、四国八十八ヶ所霊場の御本尊の

写しを奉祀した回廊堂があります。

ここに入って御本尊を拝むと、四国霊場をお詣りした

と同じ功徳が得られるという事です。

筆子塚

江戸から明治にかけ、ここで寺子屋が

開かれていたそうです。

この西光寺、学業成就にご利益がありそうですね♪

また境内には 立派な枝垂桜があり

桜の時期にまたお参りしたいと思う16番でした。

秩父地方にある札所34ヶ所めぐり・・十三番から十七番までです。

寒いけれど 穏やかな晴天の中 午後3時過ぎより続きを廻って来ました。

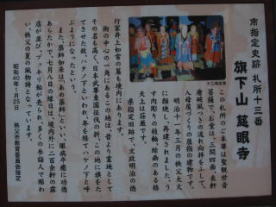

この慈眼寺の西側には

お寺さん経営の幼稚園がありました。

仏様の教えが子供達を良い子へと導くのですね♪

2009年 1月25日(日)

薬師堂・瑠璃殿

目の守りご本尊でお堂 いっぱいに「め」と書かれた

絵馬が奉納されています。

7月8日のあめ薬師と呼ばれる縁日で売られるぶっかき飴

を食べると、眼病治癒、無病息災・家内安全等の御利益があるとか・・

こんな場所に札所が?・・と思うほど閑静な住宅街に存在していました^^;

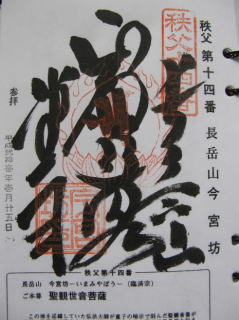

今宮坊に向かう途中には今宮神社があります。

江戸時代には神仏習合の修験道上として栄えましたが

明治の神仏分離政策などで今宮神社と今宮観音堂とに分離されました。

残念ながら神社の方へはお参りして来ませんでした。

家康が馬をつないだという大ケヤキも見てみたかったです。

「ゴーン!・・ゴーン!」鐘の音が住宅街に響き渡ります。

記帳をして頂いた後で 聞く事ができました。

心の中にまで しっかりと響きました。

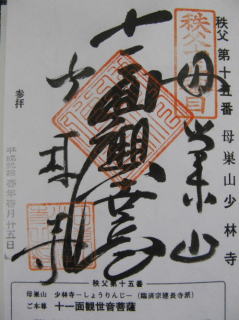

【札所十五番】 母巣山 少林寺 臨済宗建長寺派

【ご本尊】十一面観世音菩薩

【所在地】秩父市番場町7-9

【御詠歌】みどり子の 母その森の蔵福寺 父もろともに 誓ひもらすな

【札所十四番】 長岳山 今宮坊 臨済宗南禅寺派

【ご本尊】聖観世音菩薩

【所在地】秩父市中町25-12

【御詠歌】昔より たつとも知らぬ今宮に 参るこころは浄土なるらん

札所の門限の5時でした。本堂はすでに閉まりお参りは外から・・^^;

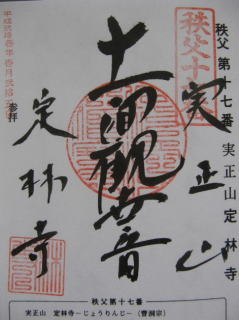

昔、家来の林太郎定元は お殿様に苦言を述べた事により

国から追放されてしまいました。

その後、定元とその妻は相次いで病死・・ある時、お殿様が

この地を訪れ定元の子供に会いました。深く反省したお殿様は

その子供に林源太良元と名づけ、領地を授け御堂を建てました。

それから、この寺を林寺と呼ぶようになったそうです。

お地蔵様と石碑・・

白塗り土蔵造りの本堂

洋風な感じで、今までの札所とは雰囲気が全く違いました。

観音菩薩さま

江戸幕府末期までは、母巣山蔵福寺と呼ばれ

秩父妙見宮の別当寺として栄えていたそうです。

明治維新の神仏判然令でいったん廃寺となり

明治1878年の秩父大火の際焼失し再建・・五葉山 少林禅寺が

民衆信者の誓願によってお許しを得、札所として

母巣山少林寺と認められ信仰を集め現在に至っているとの事・・

そして、境内には四国八十八ヶ所霊場の

諸仏をまつる回廊堂や、

秩父札所最古の札堂があります。

柱などに木の納札を打った無数の釘の跡がありました。

山門入ってすぐ右に六地藏様・・

本堂

本堂正面には、釈迦涅槃の彫刻があります。

金色に輝いていました。

納札堂

酒樽大黒さま・・

大きな樽の中に祭られているようです。

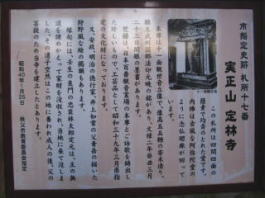

【札所十七番】 実正山 定林寺 曹洞宗

【ご本尊】十一面観世音菩薩

【所在地】秩父市桜木町21-3

【御詠歌】あらましを 思ひ定めし林寺 鐘きゝあへず 夢ぞさめける

本堂

本尊は行基作といわれる聖観音で脇仏は阿弥陀三尊

明治11年3月の秩父大火で焼失し再建されたそうです。

鐘突き堂と山門

子供の無事生長、無病息災のご利益があるとされる

お地蔵さまです。

本堂