TOYOTA FJクルーザー CC-01シャーシ 2024.12.15ロールアウト タミヤのFJクルーザーです。 CC-01シャーシと組み合わせてあります。 オークションで塗装済み新品ボディー付き、未走行シャーシと言ううたい文句だった物を落札しました。 色々な純正オプションにサイドステップやアンダーガードなども装備されています。  スピードを上げず、ゆっくりした速度で、リアルなロールと走破性を楽しめます。   前後のライトはライトユニットによって点灯します。  シャーシは一度全部バラして、プラベアリング、メタルを全てボールベアリングに交換しました。 不慣れな方が組み立て たのか、ネジの締めすぎでネジ穴がバカになっていたり、溢れるほどグリスが入れられたりしていたのを修正しつつ 組み直しました。  元々同じステアリングクランクが取り付けられていましたが、組み立て方がおかしく、動きが渋かったので交換、組み直しを しました。  モーターもノーマルモーターからより低速走行が楽しくなるように、CRチューンモーターに交換しました。 ノーマルモーター の27Tから35Tへ変わっています。  このようなクローラー的な走りも楽しいです。 走らせていて、サスの動きに違和感を感じ、良く観察した所、リアのダンパーが殆ど縮んでいない事が判りました。  原因は柔らかいリアのトレーリングアーム。 リアのダンパーが仕事をする前に、トレーリングアームがたわんで力を 逃がしてしまっているようでした。  対策として、イーグルのリンクサスセットを導入する事にしました。  柔らかい樹脂製のトレーリングアームとアッパーリンクをボールジョイントとアルミロッドに置き換えるキットです。 ダンパーマウントはアルミ製となります。 ダンパーもオーバーホールをして良く動くサスペンションとなりました。  もう少ししなやかな足回りを狙って、番手の低いダンパーオイルを買いに行ったはずが、アルミダンパーとバレルスプリング を買って帰ってきてしまいました。 市内の模型店で、通販価格より安かったので手が出てしまいました。  元のダンパーより自由長が長く、オイルシールがシリコンOリングだったりと動きはスムーズです。  プログレッシブレートのバレルスプリングはスプリングの幅が少し広く、そのままではフロントサスのアッパーアームに干渉 してしまいます。 余りのパーツでスペーサーを作り、3ミリオフセットをすることで回避しています。  リアにはソフトのスプリング、フロントはオリジナルがスプリングにプリロードを掛けているのでミディアムのスプリングを 組み込みました。  ちらりと見える金属のダンパーボディーと白いスプリングがそそります。  保護力は強いのでしょうけど、グニャグニャでサーボの動きがステアリングに良く伝わらないサーボセイバーをタミヤの ハイトルクサーボセイバーに交換します。 ホーンはイーグルのアルミサーボホーンに変更します。  タイヤからのキックバックも大きくなるので、ステアリングサーボも金属シャフトのサーボに交換します。 Amazonで購入 したサーボです。 デジタルになり、トルクもTRU-03の3.5kgから12kgに上がって、スピードも0.17secから0.09sec にアップしています。 実売価格は両サーボともほぼ同じです。  組み込みました。 ステアリングの動きがリニアになり、確実にサーボの動きがタイヤに伝わっているのが判ります。  サーボの動作音がおかしいと調べて見たところ、どうやら偽物を掴んでしまったようです。 一応は動くので良いか... と思ったのですが、やはり気に入らないので、別のサーボと交換しました。 スペック的にはトルク9.2kg、スピード 0.11secと落ちているはずですが、動きはこちらの方が速いし、トルクフルです。   サーボの取り付けは、平ワッシャーとボルトで上から押さえているだけだったのですが、ブッシュの代わりに位置決めが 出来るアルミスペーサーを使ってしっかりと固定することにしました。 以前、飛行機用ではQuickで出していたのと同じ 仕様の物です。  CC-01,CC-02シャーシはステアリングの切れ角が少ないと言うウイークポイントがあります。 ドッグボーンジョイント の脱落を考えての事だとは思いますが、クローラー的な走らせ方をしたい場合、もう少し切れても良いのにと思います。 ハブに切れすぎ防止の為の突起があり、ナックルがここに当たって切れ角を抑制しているようです。  この突起を綺麗さっぱり取り除いて切れ角アップを実施してみました。 送信機のEPAはノーマルで丁度「100」でしたが、 この施策を行った後は、ナックルがハブに当たってこれ以上動かない所までEPAを増やしたところ、「115」まで上げる 事が出来ました。 1割程度切れ角が増えていると思います。  ついでに、ホイールハブをクランプタイプのアルミホイールハブに交換しました。 6ミリ厚のの物です。  フロントはそのまま取り付けが出来ますが、リアはホイール取り付けねじとピンの刺さる部分との間にもう一段ネジの 切っていない部分があり、その部分が当たってしまいます。  そのため、リアで使用するアルミホイールハブの穴を4.1ミリにまで広げる必要がありました。 スペック 全長 474mm 全幅 200mm 車体重量 1750g(2S 1800mAhLi-Poバッテリー込み 1850g) モーター TAMIYA CRチューンモーター バッテリー Li-po 2セル 1800mAh 約100g 受信機 Corona C4SF-HV アンプ TAMIYA TBLE-04s ステアリングサーボ TAMIYA TSU-03 →SPT-4412LV(偽)→OPTION No.1 OPL-945MG ゆっくり走行をさせるために、スロットルチャンネルにフォワード、バックワード共に40%→70%のエクスポネンシャルを 設定しています。 |

鉄道模型 酒井工作所製DL3号 BILLY 2024.07.28ロールアウト  ラジコンではありません。 鉄道模型です。 日本の鉄道模型にはNゲージとかHOゲージとかの種類があり、それはスケールによって分けられて います。 Nゲージは1/150サイズでレール幅が9ミリ、HOゲージは1/80~87サイズでレール幅は16.5ミリと言った 感じです。 この鉄道模型はJRや私鉄よりレールの幅の狭い、工場の中を走る構内鉄道や切り出した木材を運ぶ森林鉄道などを モデル化しているHOナローというジャンルの物です。 スケールは1/80でHOゲージですが、レールは9ミリのNゲージ の物を使用しています。  機関車部分はKATOのペーパーキットから製作しました。 キットにはホール紙をレーザーカットしたパーツと、動力車輪 の完成品も接着剤が入っています。  部品を切り出して、接着して組み立てます。  大体形になってきました。 細かい所を自分なりにディテールアップしています。 紙の色がこの車両が最初に活躍していた 関東特殊鋼時代の色になっています。 そのままでも味が合って良い感じです。  きむらクラフトでは、二番目の就職先、野辺山SLランド風で活躍していた時の色に塗装して仕上げています。  野辺山SLランドで運用していたトロッコ風客車もセミスケールとして自作製作して連結させています。  野辺山SLランド風のジオラマをA4サイズにまとめて製作しました。 ホームはボール紙、藤棚はバルサで製作しました。  A4サイズにジオラマを作るには既製品のレールでは合わないので、レールを曲げる「レールベンダー」を自作しています。 つまみを回して間隙を調整して、レールを差し込んで引き抜くとレールに曲がり癖を付ける事ができます。 |

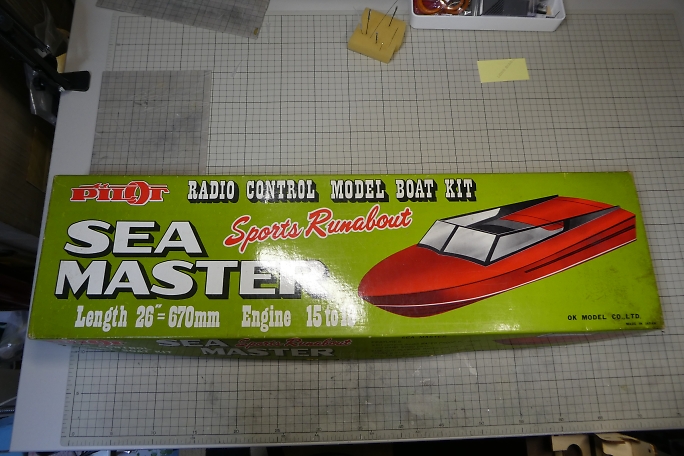

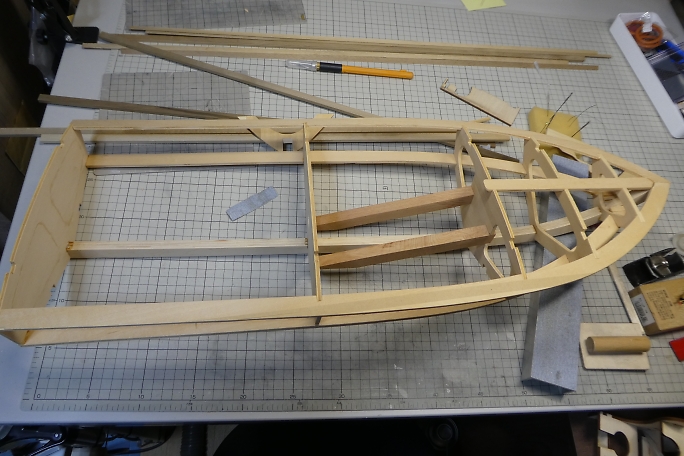

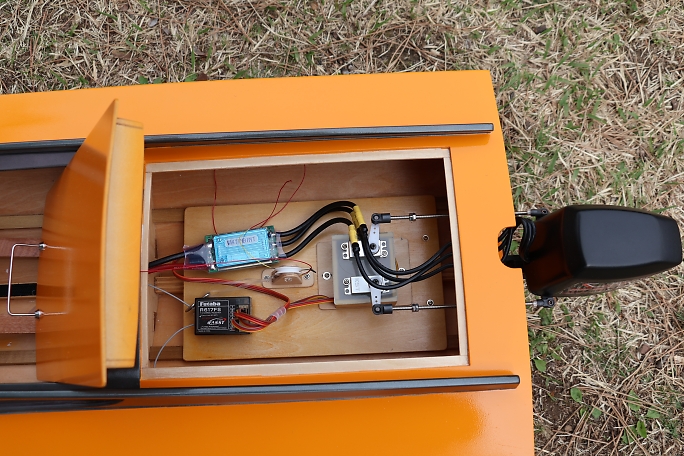

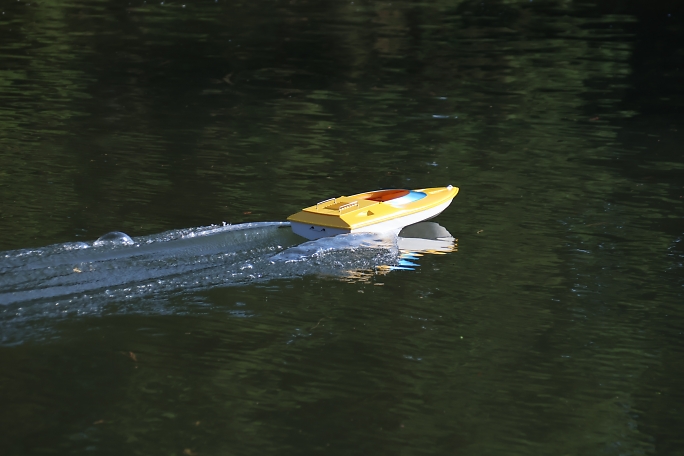

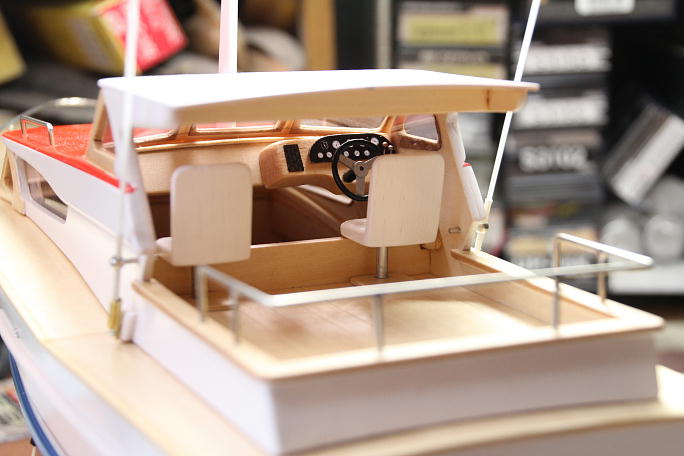

PILOT SEAMASTER 2024.04.18ロールアウト PILOT(OK模型)のSEAMASTERです。 きむらクラフト蔵書の1974年のラジコン技術に広告があったので、概ね 50年ほど前のキットからの製作になります。  ダイカットされたベニヤパーツを細かくは書かれていない図面とにらめっこで製作しますので、かなりの経験が要求される キットです。 缶ラッカースプレーで塗装をし、自動車用のウレタンクリアで仕上げました。 デザインは箱絵のデザインを踏襲して います。  ドライブユニットは入手不可能ですし、最近は汎用パーツも全没タイプが手に入りにくいため、たまたま手に入った船外 ユニットでアウトボートとしました。 船台が付属しません。 胴枠を打ち抜いたダイカットの残骸から船底の形を写して自作した物です。  アウトボートの経験が無く、船外ユニットによって後ろ重心になっているため、どう言った走りになるか不安でしたが、 頭上げやピッチングも無く、滑るような走行です。  400クラス、28ミリ径のブラシレスモーターですが、レトロボートには充分なパワーと速度が出ています。   YouTubeのコメントで、「人形をのせてみては」とのアドバイスがあり、バービーさんに乗ってもらいました。 身長は30cm なので、スケール的には少しバービーさんが大きいかな?感はありますが、潜って乗ってもらうことで、船内に収まって います。 無人よりはかなり良い感じになりました。  船底です。 船底は一枚物で、ストライプは整形されたほう材を接着しています。 「こんな感じに取り付ける」としか指示 が無いので、実艇を含めて色々画像検索して位置などを決めました。 スタンチューブもブラケットも無いのでスッキリとしています。  オークションで落札しました。 箱に汚れはありますが、見た目は綺麗です。  木製ボート製作の醍醐味、フレーム構築です。 ベニヤの劣化があって、製作は大変でした。  ラダーサーボを2サーボとして、送信機のVテールミキシングを使って操舵をします。 エレベーターの数値を"0"として エレベータースティックを殺していますが、トリムは活きているので、トリムを使って走行中に送信機から船外モーターの チルト角の調整が出来るようになっています。  船外モーターユニットはモーター別売りです。 2845サイズ、2800kvのブラシレスモーターに400モーター用の 水冷ジャケットを装着しています。 全長 680mm 815mm(船外機込み) 全幅 275mm 船体 1594g(バッテリー込み 1709g) モーター SURPASSHOBBY 2845 2800Kv 船外モーター Graupner GTX 650 バッテリー Li-po 2セル 1800mAh 約115g 受信機 FUTABA R617FD アンプ Waypoint W-EBLESC-70 ラダー、チルトサーボ KST DS315MG×2 |

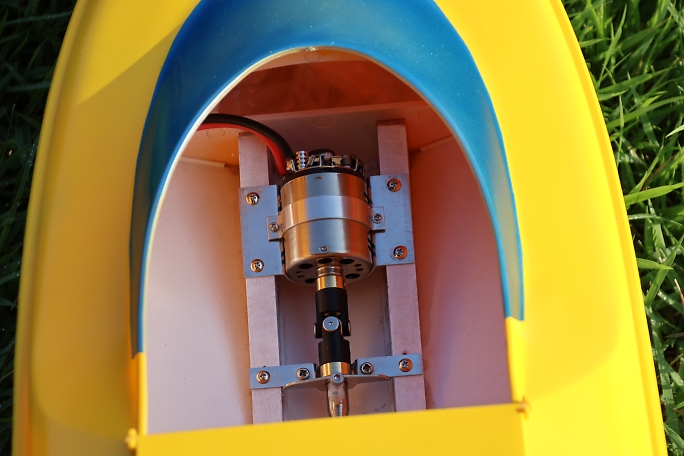

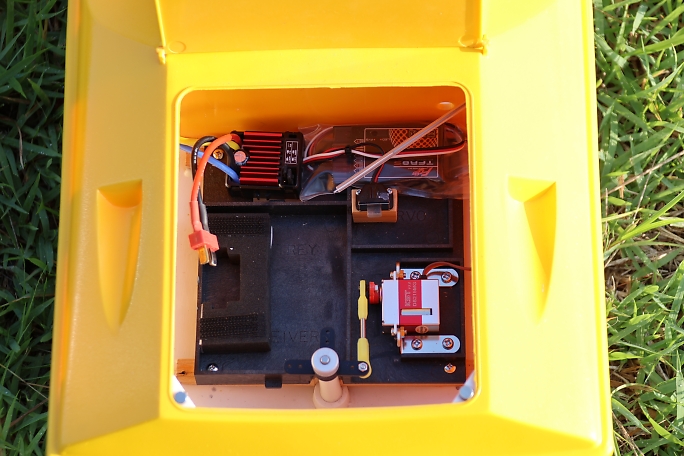

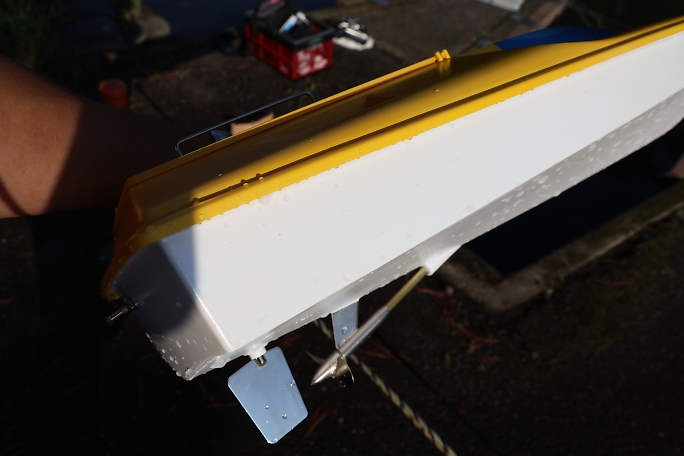

KNK FightingKid Z60 2023.07.04ロールアウト KNK地球堂模型のFightingKidです。 ほぼ40年ほど前に発売された樹脂製のボートです。 オークションで中古で、 放置された状態の物を入手、レストアしました。 樹脂色だったハルとデッキはイエローとホワイトで全塗装しています。 推測ですが、ハルとデッキ、モーターマウントは接着済みの半完成のキットだと思われます。 図面が付属していましたが、 片面がエンジン仕様、もう片面が電動仕様として書かれています。 きむらクラフト艇は電動仕様のそれです。  同じく地球堂模型から出されていたベニヤ製のキットCadet65に似たフォルムを持っています。 Cadet65は私が中学生 の時に製作したものの、走らせずに終わったボートでもあります。  走行は素直なもので、速度が上がっても頭上げをすること無くスルスルと走ります。 当時の仕様では全備重量が2kgと ありますが、バッテリーやメカ類の軽量化で1200g台での走行になりますが、その影響も大きいかと思います。  手元に来たときの状態です。 ハル、デッキの色は樹脂色で、経年劣化による変色が見られました。 キャノピー部分の色 はステッカーによる物です。  スクリューはダイヤ41ミリの樹脂ペラで、ラダーは吸水ラダーではありません。 樹脂ペラは劣化があり、中のナットとの 結合が緩くなっていました。 元オーナーの製作がいい加減で、スタンチューブは弾性接着剤で接着されていて、 ブラケットも接着不良でブラブラでしたので、一度全部外してやり直しています。 現在のこのサイズのボートでは、4ミリ径のシャフトが一般的ですが、この時代のKNK物は3.5ミリで販売は終了して います。  キャノピー部分はシルバーをベースにクリアブルーをグラデーション塗装してCadet65に寄せています。 改装してモーターは手持ちの540サイズ、30TのムサシノモーターAに換装、ジョイントもユニバーサルジョイントに変更 しています。 アルミ製のマウントは放熱板の役目もしているようです。 10分ほど走らせても手で充分触れる程度の発熱で収まっています。 8割ほどの出力時で約16A程度の消費電流です。  メカルームは樹脂製のサーボベッドが付属していました。 サーボベッドにはFUTABAの刻印がありました。 アンプは以前バギーで使用した物ですが、防水仕様なので丁度良いと思いました。 サーボは手持ちの物で、サーボベッド はアングルステーから自作しました。  手に入らないかと諦めていたのですが、オークションで3.5ミリシャフトとダイヤ40ミリの金属ペラを手に入れ、交換しました。 共にKNK純正の物です。 ラダーは防水仕様の物に替えています。 全長 600mm 全幅 245mm 船体 1118g(バッテリー込み 1231g) モーター ムサシノモーター TypeA バッテリー Li-po 2セル 1800mAh 約115g 受信機 FrSKY TRF8S アンプ HOBBYWING QuicRUN-WP-1060-Brushed ラダーサーボ KST DS215MG |

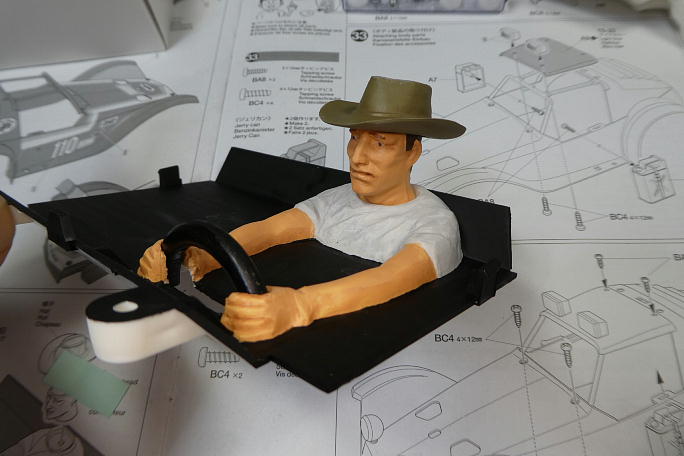

TAMIYA KUMAMON BUGGY 2022.04.30ロールアウト ゆるキャラ、くまモンとコラボ商品の「くまモンバギー」のボディーにくまモンの代わりにドライバー人形を乗せた作品です。 シャーシは前回紹介したホリデーバギーの物と共用です。 上ガワだけの乗せ替えになります。  デューンバギーのボディーデザインと言えば、私の世代では憧れの石政ラットバギーに始まり、70年代から80年代までは ラジコンバギーのボディーと言えば皆こんな感じのデザインでした。  ドライバーは4X4オフロードカードライバーからの製作で、レーシングスーツを着ていた物をジーパン、革ジャンスタイルに 着替えさせました。 ステアリング周りも製作しています。  元のボディーはオークションからの落札品で、ボンネットに大きくくまモンのステッカーが貼ってありました。 タミヤの完成 ラジコンカーXBシリーズからのバラ売り品との事で、くまモンフィギャアが無い分少しお安くなっていました。 シートは最初から塗装されていました。  ドライバー人形のキットです。 乗っているドライバーはこのキットから製作しました。 |

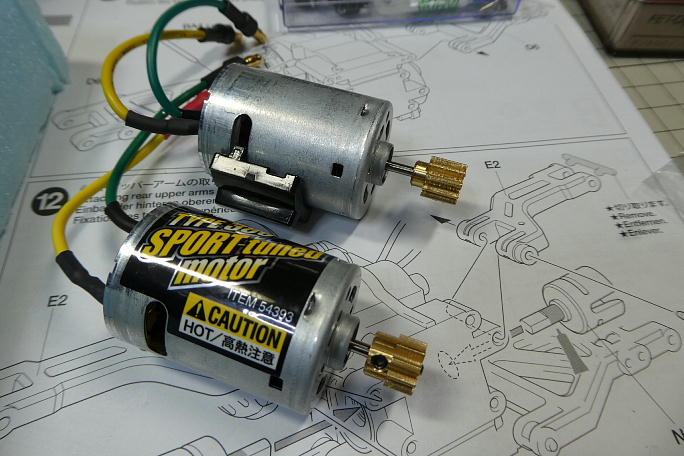

TAMIYA HOLIDAY BUGGY 2010 2022.01.05ロールウアウト タミヤのホリデーバギーです。 ポリプロピレン製の着色済みボディーを始めとして、初心者向けに発売されている2WD のオフロード車です。  組み立て自体は簡単で、部品点数もそれほど多くはありません。 ジェリカンやドライバー、ライト類などはユーザーによる 塗装が必要です。  標準では380クラスのノーマルモーターで、フルスロットルでもジョギング程度の速度ですので、扱いのし易い仕様と なっています。 足回りではサスペンションのアッパーアームやタイロッドをターンバックル化してジオメトリーの変更を可能 にしたり、フリクションダンパーをオイルダンパーに変更するなどのカスタムを施しています。 足回りは車体重量が軽いので、柔らかめに、延び側にもしっかりストロークを持たせるセッティングにしてあります。 芝で走らせる限りは良くグリップしているようです。  ユーザー塗装のジェリカンはベルトやバックルをしっかりと塗り分けています。  ユーザーによる塗装が必要なドライバーやハンドル回りは気合を入れて仕上げてみました。  車体購入時に、一度にコレだけのオプションパーツと送信機を購入しています。 一点当たりの単価が安いので、ついつい 買い込んでしまいます。  一度走らせて、まだまだ目と反射神経に余裕がありそうだったので、モーターを交換してみました。 セオリーでは 380モーター→540モーターとする所ですが、380モーターのチューンタイプモーターを投入しました。 540モーターにすると、テール周りが100グラムほど重くなるのを嫌ったためのチョイスです。 10Tのピニオンギヤを見付けるのに苦労しましたが、2割程速度が上がったように感じます。 ノーマルモーターで10分ほど遊んでも、消費したのは150mAh程度と省エネです。 全長 390mm 全幅 240mm 車体重量 1224g(2S 1800mAhLi-Poバッテリー込み 1324g) モーター 380クラス(キット付属)→380スポーツチューンモーター→Surpuss HOBBY 2838 4500Kv バッテリー Li-po 2セル 1800mAh 約100g 受信機 FUTABA R203GF アンプ HOBBYWING QuicRUN-WP-1060-Brushed0 →HOBBYWING QuicRUN-WP-16BL30 ステアリングサーボ Blue Arrow D50011MG |

Aeronaut Mowe2 エアロノートのキットより製作した小型漁船です。 セミスケールになりますが、ドイツ北海で操業する、エビなどを捕る 漁船と言う設定です。  フレームに外板を貼り付けていくオーソドックスな工法で製作するキットですが、パーツはレーザーカットされていて、 組み付けの精度が高いので、製作はジュピターなどに比べれば比較的簡単と言えます。 外板はベニヤでは無く、単板で、船底は単板の片面にナイロンを貼って補強をした物を使用し、側板は単板を2枚貼り 合わせる事で強度を出しています。  甲板か低い位置にあるため、メカスペースは高さ方向にタイトです。 動力はキット付属の260クラスブラシモーター ですが、スケールスピードで走るには充分すぎるパワーがあります。 ヒートシンクを付けてありますが、必要無い程度の発熱しかしません。  船室の計器類、ダミーのフレーム、張り線など色々と、キットの素よりディテールアップしています。 実際の漁船を 見ることが無い所に住んでいますので、ネットなどで画像を拾っては色々と付け加えています。  塗装は缶スプレーでマスキングをして塗り分けています。 船名ロゴもマスキングテープを切り抜いてスプレーで塗り分け ています。 全長 495mm 全幅 168mm 船体 498g(バッテリー込み 578g 走行時200グラムのバラストを積み込みます) モーター 260クラス(キット付属) バッテリー Li-po 2セル 1300mAh 約80g 受信機 FrSKY TRF4 アンプ GWS ICS-400 ラダーサーボ KST DS245H  |

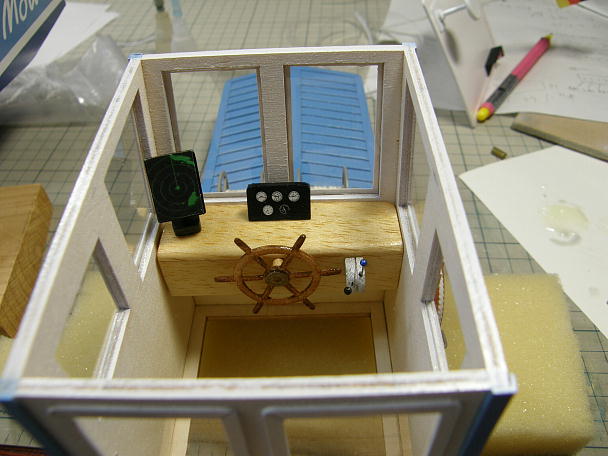

地球堂模型 ジュピターM401 地球堂模型のミニボートシリーズ、ジュピターM401です。 発売から40年を経過していますが、2016年現在でもまだキットが購入可能な木製ラジコンボートです。  骨組みを組んで外板を貼り付けて...コツコツと組んでいく、サイズが小さいだけ、それ以外は本格的な構造のボート で、パーツ一つ一つ修正を加えながらの製作が必要です。 手すりなどの船具は2本の線材が同封されているだけで、製作者が切断、曲げ、ハンダ付けをして作り上げます。 塗装は缶スプレーでカラーリングをした後、ウレタンクリアーで仕上げています。 デザインは他の方のブログで紹介 されていた物をまねさせていただきました。 箱絵はもう一色入ってかなりポップな感じでなんですが、ほとんどの実艇が 地味な配色なので、中を取った感じで良いと思いました。  1/20スケール換算で内装をでっちあげました。 イスはバルサで組んだ上にアルミパイプのステーを接着。 ハンドルは エンパイアチューブを丸めた物です。 メーターはモデルカー用のメーターデカールを使用しました。    400クラスブラシモーター互換のブラシレスモーターで、2/3のスロットル開度なれど綺麗なプレーニングに入ります。 キット付属のラダーを加工した水冷クーリングシステムも備えていますが、モーターの発熱は微々たる物で、10分の 走行後でもほんのり暖かい程度で済んでいます。  20年ほど前に組んだオーロラ(下の方にあります)ではぎっしりだった船内ですが、モーターをはじめ色々と小型化して いるためにスカスカです。 ジョイントがごつく見えます。 全長 445mm 全幅 165mm 船体 746g(バッテリー込み 826g) モーター P1913-08M-23 2880KV バッテリー Li-po 2セル 1300mAh 約80g 受信機 FrSKY TRF8S アンプ Dualsky 18A XC1812BA ラダーサーボ KST DS245H  今回製作したジュピター(左)と20年ほど前に作ったオーロラ(右)です。 オーロラは模型店に20年ほど売れ残っていた 物なので実質40年ほどの開きがあります。 発売当時は1ミリのカバベニヤだった外板は2ミリのシナベニヤになって、工作の難易度が上がったように感じました。 中学生の頃、友達が手を出して作りかけていたのを思い出しました。 現在のきむらクラフトの技術力を持ってしても 手こずるキット、彼は完成させられたのでしょうか。 |

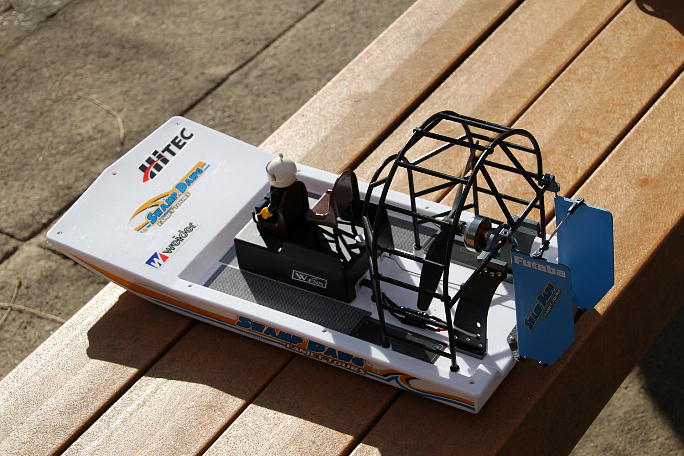

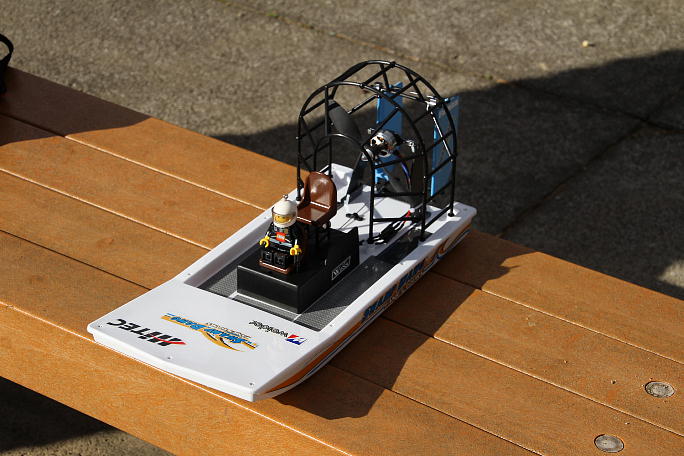

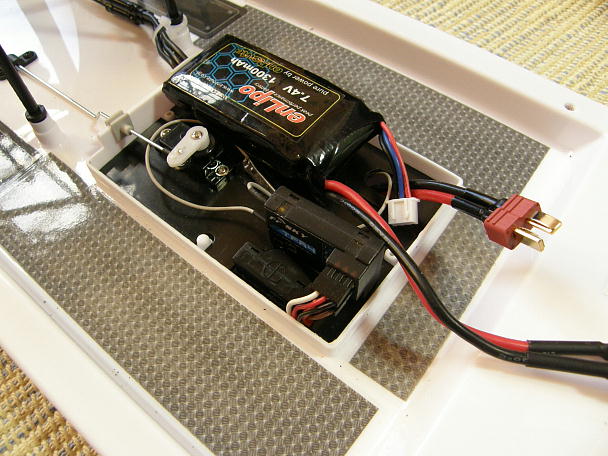

HobbyKing SwampDawg HobbyKing扱いのエアーボートです。 お手軽に水上滑走が楽しめるボートです。   船体は組み立て済みで、1日ほどの工作で走らせる事が出来るセットです。 モーター、ラダー用サーボ、ペラが付属して いて、ユーザーは受信機、アンプ、バッテリーを揃えるだけです。 きむらクラフトではラダーやシートの塗装をして見栄えを整えています。 簡単製作ではありますが、ペラのバランス取りやラダーのリンケージなど煮詰めるとより良くなります。  メカ室の様子です。 きむらクラフトでは受信機のとなりにジャイロを搭載、不意のスピンを防止して操縦しやすくして います。 画像のバッテリー、2セル、1300mAHで10分以上の走行が可能です。  圧雪された雪上も軽快に走ります。 水上より速度が出る上トリッキーな操縦が楽しめます。 全長 480ミリ 全幅 189ミリ 全高 200ミリ 重量 640グラム ラダーサーボ 添付 モーター 添付 2300kv ジャイロ GWS GP03 |

ThunderTiger Vivtoria 全長779ミリのヨットです。 オークションでキットを安価で購入し、製作した物です。 船体はABS製で塗装の必要はなく、必要な物はすべて揃っているキットですが、船体の塗装と海外のHPを参考に色々と 手を加えてみました。 日本国内ではマイナーな船ですが、海外では手頃な価格設定と相まってワンメークレースなどが開催されているようです。 船体はパールホワイトに、センターキールとラダーは赤に塗装しました。 また、応援の意味を込めて、船体に「ニッポン チャレンジ」のロゴをペイントしました。  アルミ製二分割のマスト上部は丁度良いサイズが手元にあったのでカーボンパイプに置き換えました。 また、メインブーム にはノーマルでは糸で引っ張るだけのブームバングをターンバックルとボールリンクを使った物に交換しました。 ジブブームの先端部分には鉛を溶かして作ったカウンターウエイトを入れ、トッピングリフトも設置して追従を良くしました。  ノーマルのセールコントロールは1アームでメイン、ジブ共にコントロールする方式でしたが、自作プーリーブロックを使った 両腕方式に改め、ラインの取り回しの見直しも行いました。 セールサーボは本来ドラム式の物ですが、1回転しかしないサーボなので、アームを振って貰うことにしました。 元の帆走を見ていないので、改良の良否の程は不明ですが、以前所有していた600ミリクラスのヨットよりは微風でも 良くセールが風をはらんでくれるようです。  動画があります。 (YouTubeへリンク) 動画があります。 (YouTubeへリンク)全長 779ミリ 全幅 197ミリ マスト高 1066ミリ 重量 2052グラム ラダーサーボ フタバS3001 セールサーボ GWS S125-1T バッテリー 単四形NiMH×4 |