テレビドラマで「この紋所が目に入らぬか!」と悪を懲らしめてくれる国民的ヒーローの黄門さま。黄門様ほど、あまねく名の知れた人物はいないが、後世に作られた虚像につつまれてしまっています。では、歴史上の人物としての徳川光圀の実像はいかに? (豆知識)黄門とは中納言のことです。中国では黄色は皇帝の色で、宮廷の門は黄色に塗ってありました。その黄色い門の内を支配する役職が、黄門侍郎で日本では中納言が、これにあたるとされたのです。中国への憧れが強い日本では、官名を中国風によぶならいがあり、そのため、中納言のことを黄門といいました。水戸の中納言は、水戸黄門と呼ばれたのです。 寛永5(1628)−元禄13(1700) 水府明徳会 彰考館徳川博物館蔵 ・三男坊でお世継ぎ 水戸徳川家の跡継ぎを決めたのは、父の頼房ではなく、なんと三代将軍家光なのです。幕藩体制が確立した当時、武家社会の秩序維持のために、嫡男または長子相続が原則となっていました。個々人の資質や親の恣意で家督を定めるというのはもはや過去のものとなのです。光圀の父、頼房は、元和8 (1622) 年生まれの長男頼重、4歳で死んだ次男亀丸、寛永5(1628)年に生まれた光圀以下、頼元・頼隆・頼利・頼雄・頼泰・頼以ら少なくとも9人の男子をもうけていました。しかし、生涯正妻を持たなかった頼房には嫡男というべき男子はなくすべて庶子の立場でした。頼房は31歳になっていましたが、なぜか跡継ぎを決めず、そのことを知った家光が、自ら命じて水戸の世継ぎを決めさせるという事態になりました。長男の頼重は前年まで京都嵯峨の寺にあずけられており、父の認知を受けて江戸の藩邸に入ったばかりでした。将軍家光の披露をしていなかったため、その様な立場の人間はいないのに等しくなってしまいます。次男はこの世にいないので光圀が、健常であることが確認されればお世継ぎに決定です。家光は、水戸藩附家老の中山信吉を呼び、水戸へ下って光圀をみてくるように直々に命じ、寛永10(1633)年光圀が水戸徳川家の世継ぎに決まりました。光圀6歳の時です。 このようにみていくと、父の頼房は跡継ぎも決めずリーダーシップのない殿様ということになってしまいます。しかし、次のように考えることもできます。この時将軍家光には継嗣が誕生していません。尾張徳川家・紀伊徳川家にも男子は産まれておらず、両家よりも家格が劣る水戸家に先に男子が産まれていると継嗣問題が紛糾してしまうので、頼房が配慮し、長男の頼重は高松藩の藩主とし、幼い光圀が跡継ぎになったというのです。兄の頼重を差し置いて水戸徳川家を継いだ光圀は、頼重の子を自らの養子とし、跡を継がせたのです。 ・若殿は「かぶきもの 」 また、悪所にも通っていたそうです。悪所通いとは、遊郭に通い、遊女を買って、酒宴に興じているというのです。遊女屋で一夜を過ごし朝帰りするということも度々でした。元禄期に書かれた幕府隠密による殿様の通信簿とも呼ぶべき ・18歳の転機 光圀を一変させる出来事が起こります。中国の歴史書『史記』の中の「伯夷伝」に出会います。感銘を受けた光圀は、以後勉学に励むようになったといいます。「伯夷伝」の中で光圀が最も感銘を受けたのは、殷周の時代、叔斉が兄伯夷を越えて父の跡を継ぐことを辞退したという故事でした。これを読んで、兄の子に水戸藩主を譲ることを決心し、日本の歴史を編纂しようという志を立てたと『大日本史』の序文に書かれています。多くの学者を招いて学問を教わり、光圀は「名君」への道を歩み始めます。 ・水戸藩邸の庭「後楽園」 寛文元 (1661) 年8月家督を許され、光圀は江戸小石川の水戸藩邸の主となりました。現在の文京区役所・東京ドーム球場・後楽園遊園地・中央大学理工学部と小石川後楽園がその敷地に含まれます。小石川後楽園は、寛永6(1629)年に、頼房が江戸の中屋敷の庭として造ったもので、光圀はこれを引き継ぎ完成させています。光圀は作庭に際し、明の儒学者である朱舜水の意見により、中国的な造園技法を取り入れています。そして、この庭園に、范仲淹の「岳陽楼記」の中の一句、「(士はまさに)天下の憂いに先だって憂い、天下の楽しみに後れて楽しむ」から「後楽園」と名づけました。

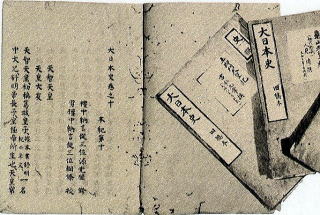

歴史の編纂 学問に目覚めた光圀は特に歴史をテーマにした書物を数多く編纂しました。鎌倉のガイドブックである『新編鎌倉志』(全12冊)は、貞享2 (1685) 年に出版され、全国に流布し、幕末まで読み続けられました。そこには早くも現在の旅行ガイドブックに使われたやり方が始められています。各1冊に一日の行程を収録していること、すべて鶴岡八幡宮を起点にして各方面への順路にしたがって寺社・旧跡が配列されています。巻頭には鎌倉全図がのせられ、各巻には寺社の境内図がのせられ建物の配置が一見して分かるようになっています。 書物の中で名高いのが『大日本史』です。明暦3(1657)年に、江戸駒込の水戸藩士下屋敷に書物の編集所(史館)を開設しました。光圀が藩主となり、修史の仕事が本格化して組織がととのうとともに、寛文12 (1672) 年には、小石川の上屋敷に移されました。後楽園の背後の高台にあたり富士の眺めがよい場所に落成した史館は、光圀によって、「

史料として集められた古代・中世の歴史書や記録には、何種類もの異本があるものがあり、内容に異同がありました。光圀は、これらの異本を比較させ、考証し、本文に校訂を加え、定本をつくって、例えば、『古事記』などは、湯島大成殿(昌平坂学問所の前身)に納めさせています。この様な仕事は『古事記』にたいする最初の学問的研究と言えるでしょう。光圀が直接関与した出版・編集物は70点を数えます。特に有名なのは、契沖に生活上の援助をして万葉集の研究に専念させ完成した『万葉代匠記』です。水戸藩で出版しています。『大日本史』の編纂のためだけでなく、光圀は書物に多くを期待し、編集・出版事業に力を注いでいたことがわかります。

「水戸黄門漫遊記」として世にあらわれたのは、天保の頃、大坂の桃林亭東玉という軍談師が大坂の寄席で「水戸黄門記」を語って人気を博したことにはじまるといいます。水戸黄門が、身をやつして諸国をめぐり。勧善懲悪の旅を続けるという形での講談にまとめられるのは、幕府が倒れてからのことと考えられます。光圀が実際に諸国を漫遊したことはありませんが、関東を旅行したことはありました。史館につとめる2人が随員として加わっていることから、旅の目的の一つが、各地の史跡・寺社の調査であった事が知られます。講談はやがて東京でも演じられ、活字化されて講談本がでると、水戸黄門の人気は全国的なものになっていきます。 |

このような大事業であったため、全てが完成したのは、なんと、明治

このような大事業であったため、全てが完成したのは、なんと、明治